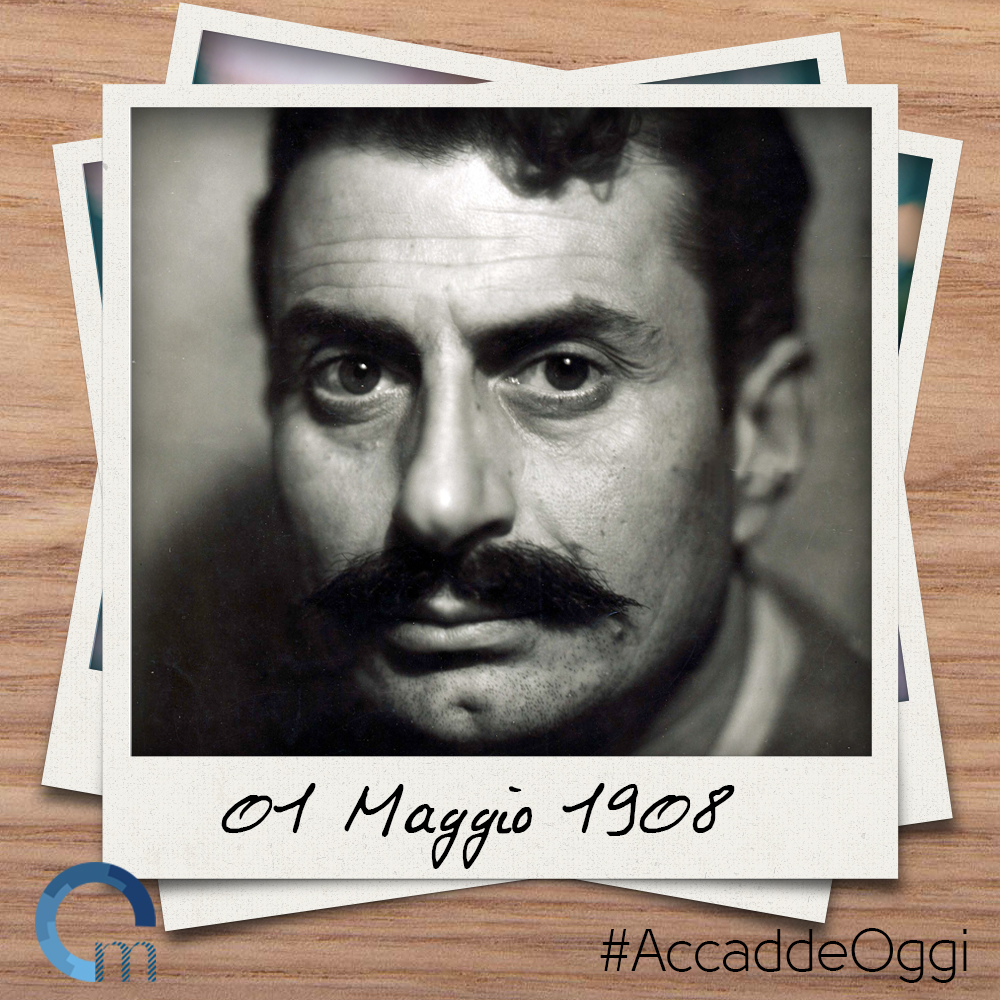

Un breve ritratto di Giovannino Guareschi, uno degli autori italiani più amati, in grado di cogliere gli sconvolgimenti del dopoguerra italiano senza perdere mai il sorriso

Una vita decisamente avventurosa e ingarbugliata quella di Giovannino Guareschi. Figlio della piccola borghesia, Guareschi, nasce il 1 maggio 1908 nel Mondo Piccolo di Fontanelle di Roccabianca, frazione parmense. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito all’armistizio dell’8 settembre, ritrovatosi ad Alessandria rifiutò di disconoscere il re e fu inviato in un campo di prigionia tedesca. Le cose non migliorarono con la pace: nel 1954 Guareschi, nonostante le sue posizioni filo-democristiane, venne condannato per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, in un processo controverso e pieno d’ombre. Morì il 22 luglio 1968 per un attacco di cuore.

Ma, forse, per comprendere a pieno la figura umana di Guareschi conviene guardare le sue opere, più che la sua biografia. Giornalista, disegnatore e umorista, con oltre venti milioni di copie vendute, è uno degli scrittori italiani più tradotti all’estero e a lui si devono i cicli di racconti dedicati a Don Camillo e Peppone, capaci di rappresentare l’Italia nell’ingresso nella modernità.

Il mondo piccolo di Guareschi

La produzione più significativa di Guareschi è sicuramente il ciclo di Mondo Piccolo su Don Camillo e Peppone. La serie di romanzi a episodi, il primo uscito nel 1948, descrive la vita in un piccolo centro di periferia padano, concentrandosi sui conflitti fra il prete Don Camillo e il sindaco comunista Peppone, il tutto mediato dalla figura parlante del Cristo crocefisso. Da questo ciclo furono tratti altrettanti film di enorme successo.

Lo scontro vertiginoso fra modernità e tradizione contadina si riscontra in due scelte peculiari di Guareschi: la descrizione del Cristo e la struttura narrativa dei diversi episodi. Il crocefisso del Cristo che parla con Don Camillo, con i suoi consigli e i suoi piccoli miracoli, risulta soltanto superficialmente evangelico, ma a un livello più profondo molto più legato alla terra e alle tradizioni rurali, con i suoi modi bonariamente spartani. Una versione addolcita del Dio sanguigno di Faulkner.

La struttura dei diversi episodi, molto simili a strisce a fumetti, quasi sempre auto-conclusivi, è fissa: un conflitto fra Peppone e Don Camillo viene a turbare la tranquilla immobilità del paese, che si risolve in un accordo burrascoso fra i due. Peppone, infatti, nonostante il suo Comunismo di cui Guareschi era un profondo oppositore, risulta un uomo, seppur ignorante, dal cuore buono. La modernità viene, cioè, mondata dalla forza di una realtà cristianamente agraria.

Guareschi, Candido e comunismo

Guareschi, infatti, si distinse per le sue simpatie monarchiche e cattoliche. Questo lo portò a scontrarsi risolutamente contro il PCI. A lui si devono molte campagne anti-comuniste entrate nell’immaginario collettivo. Ma, così come la sua simpatia democristiana non gli impedirà di criticare aspramente De Gaspari, l’avversione ideologica di Guareschi non si tradurrà mai, a nessun livello, in un’avversione umana misantropa. Non a caso fu accusato dalla destra di aver umanizzato troppo i comunisti, ad esempio con la figura del sindaco Peppone.

Il successo di un autore

E’ apparentemente sorprendente come un autore profondamente legato al territorio come Guareschi sia anche l‘autore italiano più tradotto. Una delimitazione non soltanto spaziale, se si pensa che per ammissione stessa di Guareschi i racconti di Mondo Piccolo, almeno della prima raccolta, avvengono tutti nel breve arco temporale dal dicembre 1946 a quello del 1947. Eppure le profonde radici storiche e geografiche non hanno impedito la diffusione dei suoi romanzi. Perché?

Probabilmente è perché le storie di Don Camillo e Peppone, dell’incontro violento fra fede, modernità e tradizione, sono in realtà storie senza tempo. Così come Guareschi non può essere incastonato in nessuna corrente politica precisa, tradendole tutte, così le storie, visceralmente umane, di Mondo Piccolo, fatte di violenza e conciliazione, riflettono al contempo la situazione italiana del Dopoguerra, ma la trascendono anche, diventando universali. L’altra grande illuminazione di Guareschi è che soltanto grazie all’umorismo, storie di una crudezza insopportabile, possono essere lette e amate.